Le montagne che abiti: il « nuovo selvatico » tra montagna e città

Irene Cecchini dialoga con Paolo Cognetti

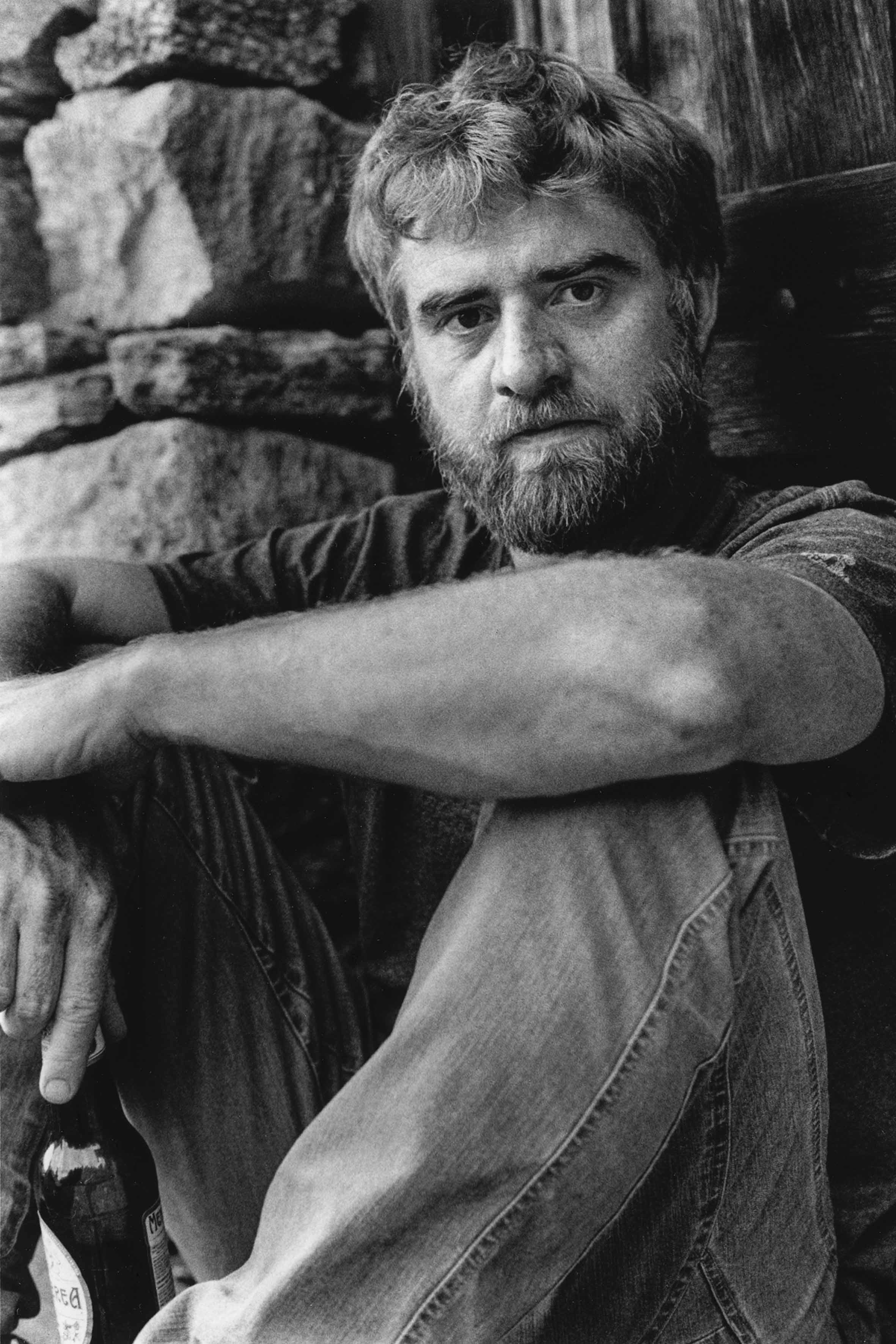

Paolo Cognetti è scrittore, documentarista e gestore di un rifugio alpino. Esordisce come scrittore di racconti, fra questi Manuale di ragazze di successo (2004) e Sofia si veste sempre di nero (2012), per poi approdare al romanzo. Con Le otto montagne (2016) vince il Premio Strega, il Prix Médicis étranger e l’English Pen Translates Award nel 2017.

Dai periodi trascorsi nella sua baita a Brusson, in Val d’Ayas, nasce l’idea del festival culturale Il richiamo della foresta, di cui è ideatore insieme all’Associazione « gli Urogalli », per mostrare come esista un modo di vivere la montagna diverso da quello del turismo di massa, che possa comprenderla e popolarla di nuovo.

Irene Cecchini: In A pesca nelle pozze più profonde porta avanti una riflessione “sull’arte dello scrivere racconti”, e inaugura il libro creando una metafora molto evocativa tra il pescatore e lo scrittore: “Da fuori l’acqua nasconde i suoi segreti, ma un bravo pescatore è in grado di capire la profondità del poco che si vede in superficie, di pazientare mentre tutto sembra immobile e di tenersi pronto. E di combattere, quando è il momento”. Mi domando se questa frase, in un momento storico in cui il cambiamento climatico e l’emergenza ambientale sono entrati a far parte del discorso dominante, non possa essere interpretata come un ammonimento alla letteratura. Pensa che la letteratura possa diventare un canale attraverso cui tessere narrazioni di consapevolezza ecologica e sensibilizzazione ambientale?

Paolo Cognetti: Sì, ma la letteratura che nasce per educare produce spesso libri mediocri. La buona letteratura è quella che cerca la verità, il che è morale di per sé: dobbiamo scrivere le cose come stanno, poi se la vedrà il lettore. Il discorso sul cambiamento climatico, finendo sulla bocca di tutti, è anche molto banalizzato, pieno di luoghi comuni: io mi arrabbio sempre quando leggo che la montagna « soffre » perché si sciolgono i ghiacciai. No, la montagna non soffre, la montagna cambia e sarà bella anche con i boschi dove prima c’erano le nevi. E’ l’uomo che soffre se finisce l’acqua da bere. Sul riscaldamento globale, in questo angolino di mondo a 1800 metri d’altezza, devo confessare che la vediamo così: con 3-4 gradi in più stiamo meglio e a nessuno mancano gli inverni di una volta, che duravano sei mesi. In compenso sono tornati i lupi: anche questo è “cambiamento climatico”, sono tornati perché l’uomo ha smesso di sterminarli e perché i boschi aumentano, e sono pieni di selvaggina. Ecco cosa intendo quando parlo di scrivere le cose come stanno: la vera letteratura arricchisce la nostra visione del mondo, il più delle volte la complica, non la semplifica.

I.C.: Nella sua scrittura intercorre un rapporto molto stretto fra la finzione narrativa e l’esperienza personale; anche quando il protagonista dei suoi libri resta senza nome come ne Il ragazzo selvatico o quando assume un altro nome, come per Pietro in Le otto montagne, il lettore può facilmente accostare la figura romanzesca a quella reale di Paolo Cognetti. Lei infatti ha trascorso un lungo periodo in montagna per poi prendere definitivamente una baita in Val d’Ayas. Questo legame diretto tra vita vissuta e vita letteraria da dove nasce? Scrivere di montagna pensa che possa averla aiutata a comprenderla meglio?

P.C.: Sì, scrivere aiuta a comprendere il mondo – anzi direi che scrivere, per uno scrittore, è proprio un processo di comprensione. Io penso “mentre scrivo”, non “prima di scrivere”. Il legame tra vita e letteratura è una questione talmente antica, mi sembra di non avere molto da aggiungere. Scrivendo ripenso alla mia vita e cerco di capire le vite che ho intorno, credo sia così per tutti.

I.C.: Ripensando alla domanda precedente, vorrei aggiungere che nei suoi libri si respira una forte necessità di lettura e che proprio grazie a determinate letture si sia potuto sviluppare un tipo di pensiero e postura nei confronti della natura. La grande letteratura americana legata al mito della wilderness, alle montagne del Nord e all’avventura vibra nelle sue pagine; affiora lo Walden di Thoreau, ma anche Hemingway, Twain, Melville e London. “C’erano otto scrittori che erano lo stesso scrittore” scrive Michele Mari nel racconto di Tu, sanguinosa infanzia. Questi scrittori si sono fatti uno anche nella sua immaginazione? Come questa grande letteratura l’ha influenzata?

P.C.: Amo molto quel racconto di Michele Mari: sì, credo sia così anche per me. La grande letteratura americana (più Conrad che gioca da “straniero”) ha creato qualcosa che nella nostra non esisteva: il mito dello spazio selvatico – chiamatelo wilderness, frontiera, Grande Nord, oceano, foresta, prateria – in cui l’uomo si addentra per rigenerarsi, curarsi dalle ferite, rinascere, fare un esperimento sulla propria vita come Thoreau a Walden o diventare adulto come il Conrad della Linea d’ombra, o scoprire il proprio sé selvatico come il cane Buck che torna lupo nel Richiamo della foresta. Io, senza esserne del tutto consapevole (l’ho capito solo poi), ho preso questo mito americano di cui mi ero imbevuto da lettore e l’ho portato sulle Alpi, un’operazione azzardata perché le Alpi non sono wilderness, sono uno spazio da sempre antropizzato, o forse sono wilderness di ritorno, quella del bosco che cresce nei luoghi abbandonati. Dentro di me, sono andato in baita come Ismaele sulla baleniera o Jack London nello Yukon.

I.C.: Spostando la prospettiva e muovendosi verso il territorio italiano, occorre notare come in realtà gran parte di quella letteratura americana si distacca molto sia dai nostri scrittori di montagna (penso a Stern, Meneghello e Fenoglio) sia dalla nostra tradizione storica e territoriale. Nel libro di Marco Armiero Le montagne della patria spicca come le nostre montagne si distacchino molto da quell’ideale di solitudine e immaginario d’infinità libertà che si respira nella letteratura americana. Anzi, negli anni delle due guerre i paesaggi montuosi si videro protagonisti di un vero processo di politicizzazione (penso soprattutto alla lotta partigiana, ma anche agli scontri della Grande Guerra). Anche nel suo lavoro sembra affiorare questo passaggio tra montagna come solitudine e montagna come comunità; si ritrova in questo ragionamento?

P.C.: Sì ma non semplifichiamo troppo la letteratura americana: anche la corsa all’oro fu un dramma sociale, una storia di poveracci che partivano per l’Alaska inseguendo una chimera e spesso ci morivano (e Il richiamo della foresta comincia con un inserviente messicano che rapisce il cane del suo padrone bianco, per venderlo ai cercatori d’oro). In Moby Dick leggiamo sì della vastità dell’oceano ma anche della vita quotidiana, direi quasi della condizione operaia a bordo di una baleniera. E in Walden la scelta della “vita nei boschi” è anche o soprattutto politica, è una critica alla nascente società capitalista e alla tirannia del lavoro salariato, una disobbedienza civile. Mi ritrovo anche in tutto questo.

Paolo Cognetti

© Loic Seron

I.C.: Nel suo ultimo libro Senza mai arrivare in cima. Viaggio in Himalaya (2018), che potremmo definire un taccuino di viaggio, sposta ancora la prospettiva per raggiungere non più le vette del Nord Italia ma per approfondire le terre dell’Himalaya, terre in cui non si può “addentrarsi alla leggera”. Le domando cosa abbia imparato da quelle terre e se quelle terre possono averle insegnato anche un modo di guardare e di vivere le nostre montagne diverso.

P.C.: Mi hanno mostrato – e c’ero andato soprattutto per questo – come potevano essere le Alpi un secolo fa. Io ne scrivo, le sogno, le rievoco, queste “montagne dei montanari” che non ho fatto in tempo a vedere, ma un’altra cosa è osservare coi propri occhi che cos’è un’economia di sussistenza in montagna – campi d’orzo, yak al pascolo e carovane di mercanti, fine – come si vive in una capanna col pavimento di terra battuta e com’è camminare per un giorno o due per andare da un villaggio all’altro. Molto duro ma anche molto bello, ai miei occhi (ai loro no: vorrebbero tanto vivere come noi). L’altra cosa bellissima per me è stata vivere per quasi un mese in un mondo senza strade e senza macchine, vivere camminando ogni giorno, viaggiare a piedi. Fino a non molto tempo fa era la normalità, oggi un’esperienza filosofica che ti insegna molto su di te, sul tuo rapporto con la terra e con gli altri.

I.C.: Sempre legato ad un discorso di montagne e di come interagire e dialogare con esse, le chiedo cosa consiglierebbe invece a chi, come me, vive nelle montagne minori; la dorsale Appenninica occupa infatti gran parte della superficie dello Stivale e sta vivendo un crescente spopolamento. Lontana da grandi impianti sciistici e dalle viste mozzafiato del Nord, la “questione appenninica” sta diventando un problema sempre più evidente: poco turismo e paesi dormitorio è quello che spesso rimane a queste terre marginali. Come ritrovare narrazioni vitali per queste terre?

P.C.: Ma chi oggi sceglie la vita in montagna non cerca né gli impianti sciistici né le viste mozzafiato (un aggettivo che ti propongo di abolire perché del tutto svuotato di senso. Infatti si usa solo per due cose: la prima è il panorama). Queste persone cercano la vicinanza ai boschi, alle acque, alla terra, vogliono vivere di più all’aria aperta e magari lavorare con le proprie mani. Poi, certo, l’uomo ha bisogno di una comunità intorno, è questo il problema. Nessuno di noi ha la vocazione dell’eremita. Ma io credo che anche in Appennino ci siano, o si vadano formando, piccole comunità di persone per cui la montagna è una scelta, non una condanna. Ti consiglierei di cercarle! Si fa prima che a fondarne una.

I.C.: Calandosi nei testi, in Le otto montagne sembra prendere forma un ragionamento legato alla toponomastica e alla valenza dei nomi; questi infatti appaiono quasi come contenitori e custodi di un mondo che si risveglia al suo richiamo. Scrive infatti: “Il Catinaccio, il Sassolungo, le Tofane, la Marmolada. Bastava uno di questi nomi pronunciati da mio padre a far brillare gli occhi a mia madre”; oppure “sapevo quali nomi del passato avevano il potere di rattristarli o di commuoverli”; “ritrovavo tutti i nomi della mia memoria”. Pensa che in qualche modo il nome e la sua forza evocativa possano collaborare alla formulazione di un pensiero ecologico attento alla comprensione del luogo e a mantenerne viva e attiva la memoria?

P.C.: I nomi in montagna compongono mappe che vanno sbiadendo sempre di più. Una volta le mappe non si disegnavano: si dava un nome a tutto, a un pascolo, a una casa, a una roccia, e imparare tutti i nomi era come memorizzare la mappa (è la stessa cosa che racconta Chatwin degli aborigeni australiani nelle Vie dei canti). Oggi questi vecchi nomi vengono dimenticati perché la montagna non è più abitata e lavorata, solo attraversata e qualche volta consumata. Per cui sì, i nomi collaborano al pensiero ecologico, nei nomi c’è un rapporto autentico dell’uomo con la terra, una conoscenza diretta.

I.C.: Allo stesso tempo però il nome esercita una linea di demarcazione fra chi “è del posto” e chi non lo è “Un sasso era un berio ed ero io, Pietro: ero molto affezionato a quel nome. Ogni torrente tagliava una valle e per questo si chiamava valey, e ogni valle possedeva due versanti dal carattere opposto: un adret ben esposto al sole, dove c’erano i paesi e i campi, e un envers umido e ombroso, lasciato al bosco e agli animali selvatici”. Qui il nome stesso diventa frontiera, esclude o include a seconda dell’appartenenza ad una determinata comunità. Come quindi riuscire a colmare quel divario prospettico, linguistico, attitudinale fra coloro di “città che guardano alla montagna” e coloro di “montagna che vivono la montagna”?

P.C.: È vero. Non è un divario da colmare, è che chi arriva in montagna dovrebbe mettersi a studiare e con pazienza imparare da chi ci abita già. Come qualsiasi straniero che arriva in un posto per viverci. Lo straniero che invece arriva, impone la sua lingua e la sua visione del mondo, storicamente lo conosciamo: è il conquistatore, il colonizzatore. Una parte della montagna si è lasciata conquistare dalla città – penso appunto alle grandi stazioni sciistiche: Cervinia e Cortina sono colonie di Milano, non c’è nessuna differenza culturale tra questi posti. Ma esistono anche altre montagne, la città le ha trascurate e questa potrebbe essere la loro fortuna.

I.C.: E per quanto riguarda la frontiera reale e i confini che troppo spesso dividono, cosa succede in montagna quando ogni lato appartiene ad una cultura diversa?

P.C.: Niente, lo spartiacque fisico non è mai stato un confine culturale. Io vivo in un posto dove nel giro di pochi chilometri si parla francese, tedesco, italiano, piemontese, il titsch dei walser che è un dialetto germanofono e il patois valdostano che è franco-provenzale. Ma tutte queste lingue hanno elaborato modi molto simili di vivere in montagna, e se vai nella valle accanto magari non capisci la lingua ma capisci benissimo le case, gli attrezzi, il paesaggio, il modo di coltivare la terra o di allevare il bestiame. La frontiera reale la trovi, o meglio la trovavi, con una cultura completamente diversa da quella di montagna che era la cultura della città. Ma oggi questo non è più vero, in Europa viviamo ormai in una megalopoli con i suoi centri e le sue periferie, e in fondo siamo cittadini anche a 2000 metri d’altezza. Non so se sia un bene o un male.

I.C.: L’immagine dell’omo servadzo, in italiano uomo selvatico, ricorre nel suo immaginario. Ne parla in Le otto montagne evocando prima la leggenda di “un uomo antico che viveva nei boschi. Capelli lunghi, barba, tutto coperto di foglie. Ogni tanto faceva il giro dei villaggi e la gente lo temeva, ma gli lasciava lo stesso fuori qualcosa da mangiare, per ringraziarlo di averci insegnato a usare il caglio” e poi riattualizzandola nella figura di Bruno che “sul ripido aveva elaborato una tecnica tutta sua: metteva giù anche le mani e saliva a quattro zampe, in velocità, scegliendo gli appoggi d’istinto e senza mai caricare il peso”. In più si ritrova nel saggio Il ragazzo selvatico, che parla di un uomo che decide di allontanarsi dalla città per isolarsi in montagna. Questo omo, e perché no, donna, servadzo rappresenta una civiltà montanara destinata a scomparire (vedendo anche la fine tragica di Bruno) o può trovare nuove forme ed equilibri?

P.C.: La fine tragica di Bruno significava proprio questo, credo che quell’uomo sia ormai estinto. Ci sono un paio di libri a cui sono legato sulla fine dei montanari: uno è Il mondo dei vinti di Nuto Revelli, del 1977, e l’altro Lassù gli ultimi di Gianfranco Bini, del ’72. Dunque già cinquant’anni fa si definivano “ultimi” e “vinti” quelli che ancora vivevano di agricoltura in montagna, come i nepalesi che ho visto io. Cinquant’anni dopo, direi che quegli ultimi non ci sono più. Il ragazzo selvatico è un “nuovo selvatico”: come dicevamo è uno che va in montagna per scelta, dopo un percorso culturale. Magari è laureato e ha lasciato un buon lavoro in città. È più vicino a Thoreau che ai montanari di Revelli. Non so dire che cosa ne sarà di quest’omo servadzo o di questa fenna servadza, ma li osservo con molto interesse e faccio il tifo per loro.

Per citare quest’articolo :

Paolo Cognetti, Irene Cecchini, «Le montagne che abiti : il « nuovo selvatico » fra montagna e città. Irene Cecchini dialoga con Paolo Cognetti » in Literature.green, febbraio 2021, URL: https://www.literature.green/cognetti-le-montagne-che-abiti-il-nuovo-selvatico-fra-montagna-e-citta/, pagina consultata il [data].